작가의 개인적 경험은 정도의 차이는 있지만, 작가의 작업에 다양한 방식으로 반영되곤 한다. 그런데 어떤 작가들은 개인의 삶 자체를 주된 소재로 삼는다. 이들은 자신의 작업에 자신을 주인공으로 등장시키거나, 사적인 경험이나 일상을 드러낸다.

프랑스 아티스트 소피 칼은 자전적 이야기를 소재로 삼는 대표적인 작가 중 한 명이다. 남자친구로부터 받은 헤어지자는 이메일에 적힌 ‘잘 지내(Prenez Soin de Vous)’라는 말의 의미를 탐구한 ‘잘 지내(Prenez Soin de Vous)’, 인생에서 중요한 순간들을 회고하며 적은 글과 사진으로 구성한 ‘진실된 이야기(Des Histoires Vraies)’, 파리의 길에서 우연히 주운 주소록에 적힌 사람들을 만나 작업한 ‘수첩속의 남자(L’homme au carnet)’ 등 그녀는 사적인 경험에서 추동된 아이디어를 작업의 원천으로 삼는다.

프랑스 출판사 에디시옹 자비에 바랄(Éditions Xavier Barral)이 2017년에 출간한 ‘레이첼, 모니크…(Rachel, Monique…)’ 역시 그러하다. 이 책은 소피 칼이 엄마의 죽음을 소재로 한 작업이다. 소피 칼의 엄마는 죽기 전 딸에게 사진 앨범과 1981년부터 2000년까지 20년간 쓴 16권의 다이어리를 건넨다. 소피 칼은 엄마가 남긴 것을 ‘재료’ 삼아, 사진과 글을 발췌해 이 책을 만들었다.

엄마가 남긴 앨범과 다이어리에는 딸인 소피 칼의 삶이 스며들어 있다. 이 책에는 소피 칼을 임신했을 때의 모습이나 소피 칼이 갓난아기였던 시절에 함께 찍은 사진부터 딸이 찍어준 회전목마를 타는 엄마의 모습이 담긴 사진 등 가족 앨범에서 발견할 법한 사진들이 담겨 있다. 발췌된 다이어리 속 글에서 엄마는 인생의 지루함을 푸념하다가도 딸의 생일에 장미를 선물한다. 이 한 권의 책은 엄마 자신이 스스로에 대해 써 내려간 이야기와 그녀의 삶에 스며들어 있는 소피 칼의 이야기 그리고 엄마를 바라보는 소피 칼의 관점이 한데 섞여 있는 서사를 보여준다.

그런데 사실 소피 칼의 엄마 사진을 보는 우리가 소피 칼처럼 느낄 리는 만무하다. 우리는 소피 칼의 엄마를 만나본 적도 없고, 그녀가 어떻게 생겼는지도 모른다. 사진의 의미는 사진의 표면과 바라보는 자의 시선이 만났을 때, 바라보는 자의 지식·기억·경험을 투사하는 과정을 거쳐 발생한다. 소피 칼의 엄마에 대한 어떤 지식도, 기억도, 경험도 없는 우리에겐 투사할 것이 그다지 없는 셈이다.

바로 이런 이유로 프랑스의 철학자이자 비평가인 롤랑 바르트는 그의 저서 ‘밝은 방: 사진에 관한 노트(1980)’에서 자신의 엄마 사진에 대해 자세히 설명하면서도 사진을 싣지는 않았다. 바르트가 사진의 본질을 탐구하는 데 결정적인 열쇠가 된 사진은 그의 엄마가 어린 시절 온실 앞에서 찍은 ‘온실 사진(La Photographie du Jardin)’이다. 바르트는 이 사진 앞에서 사진 속 자신의 어머니가 그때 그곳에 존재했었다는 사진의 본질을 강력하게 체험했음을 서술한다.

그에게는 사진의 본질을 깨닫게 해 준 중요한 사진임에도 이 사진을 수록하지 않은 이유를 바르트는 이렇게 설명한다. “나는 온실 사진을 수록할 수 없다. 이 사진은 오로지 나를 위해서만 존재한다. 당신에게 이 사진은 평범한 수많은 사진 가운데 하나, 그저 별것 아닌 사진에 지나지 않을 것이다.” 바르트는 우리가 이 사진을 보고 읽어 낼 수 있는 것은 기껏해야 시대나 의복과 같은 정보일 것이라고 말한다.

소피 칼의 엄마 사진들이 우리 눈에 일견 그저 옛 시대를 담고 있는 이미지로 보이는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 파리의 벼룩시장에서 오래된 사진을 본 적이 있다면, 그때 자신의 무심한 시선을 떠올려보자. 그 시선은 나의 엄마 사진을 볼 때와는 사뭇 다른 시선이다. 누구인지 식별하지 못하는 사람의 일상 사진이 보는 이에게 힘을 발휘하기란 쉽지 않다.

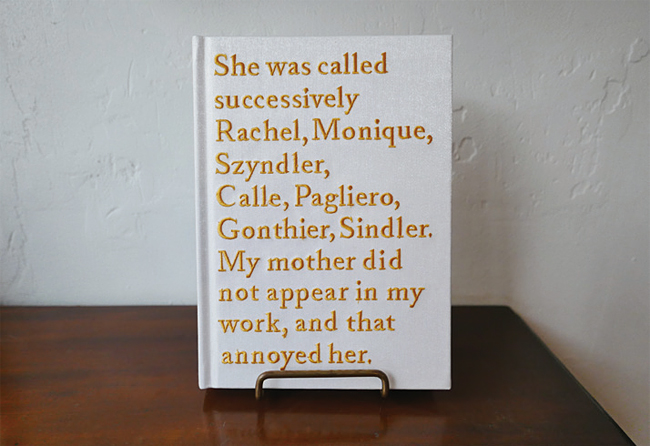

그런데 이 책은 몇 가지 장치를 통해 보는 이가 애정을 가지고 이미지를 들여다보도록 만든다. 우선 텍스트를 처리한 방식이 그렇다. 펄이 들어간 하얀 천에 금빛 자수가 수놓인 표지를 열면, 하얀 종이에 오로지 형압을 이용한 입체적인 글씨를 만날 수 있다. 보통의 텍스트는 빠른 속도로 읽을 수 있는 것과 달리 새하얀 지면에 새겨진 입체 글씨를 읽어내기 위해서는 형압을 통해 만들어진 깊이감, 두께, 그림자 등을 지각해내려는 노력이 필요하다. 소피 칼은 엄마의 마지막 순간이나 장례식에 관한 자신의 기억을 마치 묘비에 염원을 담아 글자를 새기듯, 책 안의 종이 위에 새겨두었다.

다음은 사진을 처리한 방식이다. 이 책의 전반부에는 앞서 언급한 엄마의 앨범 속 사진들이 담겨 있고, 중간에는 엄마의 마지막 순간을 담은 영상 스틸 사진이, 후반부에는 파리의 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)에서 열렸던 관련 전시 설치 사진이 수록되어 있다. 다양한 종류의 이미지가 담겨 있는 것이다. 이 가운데 앨범에서 발췌해 담은 사진만 유광 코팅 처리가 돼 있다. 이는 마치 한 장 한 장 인화하여 붙이고 관련 정보를 메모한 누군가의 실제 사진 앨범을 들여다보는 듯한 인상을 준다.

책의 마지막 부분에는 누군가의 묘비에 새겨진 ‘엄마(mother)’ 글씨를 찍은 사진들이 여러 장 수록되어 있고, 맨 끝으로 ‘딸(daughter)’이라고 새겨진 묘비를 찍은 사진이 수록돼 있다. ‘엄마’ ‘딸’이라는 단어는 어떤 특징을 가지고 있을까? 이 단어들은 관계에 관한 의미를 담고 있는 ‘관계 명사(relational noun)’이다.

소피 칼의 엄마 사진 또는 바르트의 온실 사진은 실제 그곳에 존재했던 소피 칼의, 그리고 바르트의 엄마라는 구체적인 존재를 향한다. 그런데 ‘엄마’라는 관계 명사는 보는 이로 하여금 자신과 부모·자식 관계에 있는, 즉 자신의 엄마를 가리키도록 작동한다. 사진이 실제 대상을 구체적으로 지시한다면, 언어는 추상적인 개념을 지시하는 확장성을 가진다.

묘비를 담은 이 마지막 사진들은 ‘레이첼, 모니크…’가 자신의 엄마에 대한 사적인 작업이지만, 그런데도 이 작업이 보다 보편적인 울림으로 전달되길 바란 소피 칼의 작업 의도를 짐작해 볼 수 있게 한다. 그 의도가 통한 걸까? 이 책을 한동안 들여다보고 있자니, 집 어딘가에 있을 오래된 엄마 사진을 꺼내 보고 싶어졌다.

▒ 김진영

사진책방 ‘이라선’ 대표, 서울대 미학과 박사과정