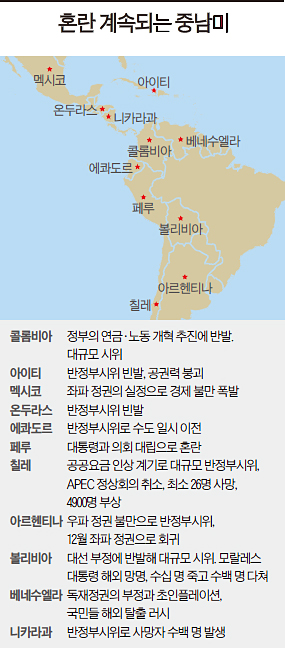

중남미 정정(政情)이 갈수록 불안해지고 있다. 베네수엘라·아르헨티나 등 몇몇 나라에 집중됐던 반정부시위가 ‘남미 신(新)자유주의 우등생’ 칠레·에콰도르를 포함해 중남미 전역으로 확산하고 있다. 중남미 시위가 왜 확산하는지, 왜 중요한지, 우리에게 주는 의미는 무엇인지를 다섯 가지로 짚어봤다.

1│좌우 대립이 문제가 아니다

표면적으로만 보면 중남미 좌우 갈등은 여전하다. ‘신자유주의 우등생’인 칠레·에콰도르의 우파 지도자들은 반정부시위를 사회주의 책략에 따른 폭동이라 비하한다. 한편 좌파인 베네수엘라 정권은 시위를 친미(親美) 국가인 에콰도르·칠레·콜롬비아와 제국주의자들의 정권 전복 공작이라 비판한다. 물론 이런 대립에는 역사가 있다. 냉전 시대 미국이 공산화를 막으려고 지원했던 중남미 우파 독재정권이 냉전 종식과 더불어 무너졌다. 1990년대 민주화로 좌파 정권이 득세했다. 1998년 베네수엘라의 차베스, 2002년 브라질의 룰라, 2006년 볼리비아의 모랄레스 당선이 대표적. 1980년대부터 세계에 전파된 신자유주의에 대한 반발이었다. 그러나 국민을 위해 일하겠다던 좌파 지도자들도 시간이 흐르면서 엘리트 독재에 빠지고 부패하기 시작했다. 이에 대한 반발로 지난 11월 우루과이는 15년 만에, 올해 초 엘살바도르는 10년 만에 좌파 정부가 물러났다. 올해 초 브라질에선 극우인 보우소나루가 대통령이 됐다. 좌파가 득세했다가 실정(失政)이 심해지자, 밀려나 있던 우파가 다시 힘을 얻은 것이라 볼 수도 있다.

그러나 전문가들은 중남미 정권교체가 좌우 대립보다는 기존 정치의 무능함에 대한 국민의 실망 때문이라고 말한다. 좌파 정권에 대한 반발로 친미·우파가 집권했다가 올해 10월 집권 1기 만에 다시 좌파 정권으로 회귀한 아르헨티나가 좋은 예다. 이를 ‘우파가 좌파에 졌다’ ‘포퓰리즘에 굴복했다’라는 식으로 접근하는 것은 옳지 않다는 얘기다. 위베르 베르딘(Hubert Verdine) 전 프랑스 외무장관은 최근 해외 인터뷰에서 “좌우 이데올로기나 포퓰리즘을 비난해봤자 아무것도 달라지지 않는다”라며 “좌파든 우파든 정치가 제대로 기능한다는 것을 국민에게 보여줘야 한다”라고 말했다.

2│정부에 대한 분노

미국 컨설팅 회사 유라시아그룹의 이언 브레머(Ian Bremmer) 회장은 “2019년의 세계를 연결하는 게 하나 있다면 ‘정부에 대한 분노’”라면서 “선거를 통해 민의가 반영되고 정부를 심판하는 시스템이 제대로 작동하지 않는다고 믿는 사람이 급증하고 있다”고 말했다. 그에 따르면 중남미 반정부시위의 밑바닥에도 ‘정부에 대한 대중의 분노’가 깔려 있다. 이 분노는 곧 불공평에 대한 분노, 정책결정자가 엘리트·기득권층만 우대하고 다수인 저소득·약자 계층을 버리고 있다는 분노다.

남미에서 경제가 가장 안정돼 있다고 평가받던 칠레에서 반정부시위가 폭발한 것도 같은 맥락이다. 2017년 유엔 보고서에 따르면 칠레에서 가장 부유한 1%가 전체 재산의 33%를 가져간다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 불평등도가 가장 높다. 이런데도 칠레를 비롯한 중남미 정치 지도자들은 시위대의 분노를 이데올로기 대립, 혹은 폭도의 비정상적 행동으로 치부해버리는 등 본질을 외면하고 있다는 것이다.

3│중남미만의 문제 아니다

정부에 대한 불신·분노는 중남미만의 문제가 아니다. 최근 레바논·이라크·이집트 등 중동의 반정부시위도 심각해지고 있다. 브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 혼란도 그 연장선 위에 있다. 프랑스에서도 이달 마크롱 대통령이 혜택 축소를 골자로 한 연금개혁안을 발표한 이후 국민적 파업과 시위가 일어나고 있다. 특히 혜택 축소가 집중된 젊은층이 안 그래도 실업과 불평등 문제로 불만이던 차에 폭발했다. 정부의 복지 축소 발표를 계기로 시작됐지만, 근저에는 젊은층을 중심으로 한 불평등 심화가 깔린 중남미 시위도 같은 맥락이다.

올해 국내에도 출간된 ‘포퓰리즘이란 무엇인가’의 저자 미즈시마 지로(水島治郞) 지바대 교수는 “트럼프 당선이나 브렉시트는 경제 글로벌화에서 소외된 계층이 이끌었다”면서 “좌파든 우파든 정부가 특권층 위주 정책을 펴면서 대중에게 불평등과 고통을 강요하다 보니 문제가 터지는 것”이라고 말했다.

4│경제 붕괴가 불만 폭발에 기름 부어

기존 정치·제도에 대한 불만은 선진국이나 개발도상국 할 것 없이 나타나지만, 특히 경제가 무너질 때 폭발 위험이 커진다. 중남미 시위가 심각해진 것도 경제에 대한 국민의 불만이 극에 달했기 때문이라는 것이다. 특히 소셜네트워크서비스(SNS)에 능한 젊은층이 시위의 중심이 되면서 순식간의 동시다발적 시위가 일상화되고 있다.

게다가 중남미 전반의 인프라·산업전략 부족에 따른 재정·경상 쌍둥이 적자, 통화가치 급락, 인플레 가속화 등으로 불만이 치솟고 있다. 여기에다 농산물·광물자원 수출 구조, 중국에 의존하는 경제 구조가 최근 트럼프 정부의 출현, 미·중 무역전쟁, 글로벌리즘 쇠퇴, 수요 부진 등으로 균열을 일으킨 것이 기름을 부었다. 자원을 팔아 돈을 벌 때는 불평등과 사회갈등이 일부 덮였지만, 정부가 당장 쓸 돈도 없어지다 보니 민심이반이 일어나고 있는 것이다.

국제통화기금 전망치에 따르면 2019년 중남미 평균 실질성장률은 0.2%에 불과하다. 2000년대 5% 안팎 성장이 이어졌으나 2014년 이후 2% 아래로 추락했다. 또 중남미 국내총생산(GDP)이 세계에서 차지하는 비중은 2009년 9.6%에서 2019년(예상치) 7.2%로 떨어졌다. 같은 기간 중국·일본을 제외한 아시아 GDP 비중이 11.5%에서 14.9%로 늘어난 것과 큰 차이를 보인다.

5│민주주의·시장경제, 반성과 변화 필요

독재에서 벗어나 민주화를 이뤘던 중남미가 혼란에 빠진 것이 민주주의의 능력에 대한 심각한 도전이라고 보는 전문가들도 있다. 국내에도 출간된 ‘어떻게 민주주의는 무너지는가’의 저자 스티븐 레비츠키(Steven Levitsky) 하버드대 정치학과 교수는 책에서 “민주주의의 붕괴를 막기 위해 어떻게 뿌리 깊은 양극화를 극복할 수 있는지 살펴봐야 한다”며 “너무 늦기 전에 방법을 찾아야 한다”고 했다.

30년 전 베를린 장벽이 붕괴하고 냉전이 종식된 이후 민주주의 진영이 승리한 것처럼 보였지만, 최근의 세계적 반정부시위 물결에서 보듯 민주주의·시장경제 제도가 위기를 맞고 있다는 것이다. 베르딘 전 장관도 “최근 중남미에서는 ‘선거만 있을 뿐 행정이 받쳐주지 못하는 중남미 민주주의보다 차라리 중국 권위주의 시스템이 낫다’고 생각하는 이들도 적지 않다”면서 “민주주의에 대한 이런 위협에 맞설 새로운 리더십과 대안이 절실하다”고 말했다.