와세다대 커뮤니케이션학 석사, 조선비즈·동아일보 기자, 일본 도쿄 IT기업 근무, ‘오타쿠 진화론’ 저자

‘세계의 이런 곳에도 일본인이 산다고?’

일본 지상파TV에서는 지난 수년간 해외에 거주하는 일본인의 모습을 소개하는 프로그램들이 인기를 끌어왔다. TV아사히 ‘세계의 저 먼 곳에 일본인!’, TBS ‘세계의 일본인 아내를 보았다’, TV도쿄 ‘세계의 그곳에 왜 일본인이?’ 등이 2012년을 전후해 우후죽순으로 생겼다.

비슷한 시기 방영을 시작한 이들 프로그램의 포맷은 비슷하다. 먼저 이역만리(異域萬里) 작은 마을에 사는 일본인을 찾아간다. 그곳에서 기술을 전수하거나 봉사 활동을 하며 지역사회에서 존경받는 일본인의 모습을 조명한다. 출연자들은 “살기 좋은 일본을 떠나서 해외에서 삶을 개척하다니 대단하다” “역시 일본인은 우수하다”며 감탄한다.

이 방송들이 인기를 얻은 이유는 두 가지다. 자화자찬으로 시청자들의 ‘국뽕(국가+히로뽕)’을 자극하는, 일본 방송계에서 여간해선 실패하기 힘든 콘셉트의 덕을 봤다. 또 하나는 해외 이주를 비일상적인 삶의 방식으로 보는 일본인들의 오랜 인식이다. 불과 수년 전만 해도, 일본인에게 해외로 삶의 터전을 옮긴다는 건 결코 쉬운 결정이 아니었다.

해외 출장이나 전근이 잦다는 이유만으로 특정 기업을 기피하는 젊은이들이 넘쳐나는 게 지금까지의 일본이었다. 거대한 내수시장과 세계 경제에서 일본이 차지하는 비중을 고려하면, 웬만해선 자국 내에서 안정된 삶을 추구하는 게 당연하기도 했을 것이다.

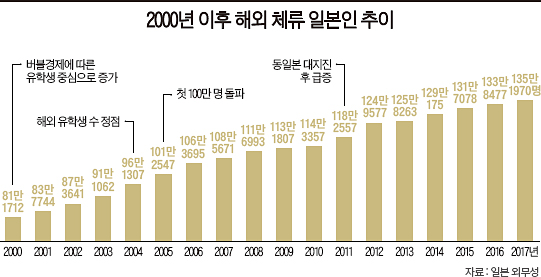

그런데 일본 외무성의 해외 체류 자국민 통계조사를 보면 2017년 10월 기준 해외에 체류 중인 일본인 수는 135만1970명이다. 조사가 시작된 1968년 이래 최고치다. 일본 인구의 100명 중 1명이 해외에 체류하는 시대가 온 것이다. 사실상 이민으로 볼 수 있는 영주권자 수는 48만4150명으로 전년 대비 약 3.4% 늘었다.

언뜻 보기엔 재외국민 수가 700만 명(이 중 해외 국적 약 450만 명)에 달하는 한국에는 비교가 되지 않는다. 하지만 일본 측 조사는 순수 일본 국적자만을 통계에 넣는다. 일본인의 해외 이주 비중이 한국의 5분의 1 수준까지는 올라왔다고 볼 수 있다.

국가별로는 전통적인 이주 선호 국가인 미국(42만6206명), 캐나다(7만25명) 등 북미권은 큰 변동이 없거나 소폭 줄었다. 중·일 관계 악화와 브렉시트(Brexit·영국의 EU 탈퇴) 영향으로 중국(-3.1%, 12만4162명), 영국(-3.2%, 6만2887명)의 감소세가 눈에 띈다.

증가세는 동남아시아 국가에서 두드러진다. 베트남(6.9%), 태국(3.4%), 말레이시아(3.0%), 인도네시아(2.1%) 등이 대표적이다. 사실상 이들 신흥국가로의 이주가 전체적인 수치를 견인하고 있는 형태다. 최근에는 인기 연예인 각트(Gackt)가 말레이시아 이민을 발표해 화제를 모았다.

해외 체류 일본인은 1990년대 버블 경제에 따른 자녀들의 해외 유학 열풍으로 늘어나기 시작해 2005년 처음으로 100만 명을 넘어섰다. 일본으로 돌아온 유학생들을 부르는 ‘귀국 자녀’라는 표현이 일종의 사회적 지위를 나타내기도 했다. 글로벌 경기침체 여파로 둔화하던 해외 체류자 수는 2011년 동일본 대지진을 기점으로 급증한다. 2011년 전까지는 부유층의 장기체류가 주를 이루었다면, 이후로는 중산층을 중심으로 확대되고 있다.

노후 불안, 삶의 질 불만에 동남아 이주 선호

특히 동남아에서 ‘제2의 인생’을 시작하는 실거주자가 늘고 있다. 해외 이주를 결심하는 주된 이유는 노후 불안이다. 국민연금 고갈에 따른 불안감 확산과 더불어, 노년층의 간병을 돕는 일손 부족이 사회문제로 불거지고 있다. 일본에서는 개호(介護·옆에서 돌보는 것) 비용이 월 30만엔(약 340만원) 정도 들지만, 태국이나 말레이시아에서는 3분의 1 수준에서 해결이 가능하다. 저렴한 의식주 비용을 감안하면 평균 연금 지급액(부부 2인 기준 월 20만엔·약 229만원)으로 생계가 가능한 것이다.

흥미로운 것은 2012년 제2차 아베 정권 출범 후 해외 체류자 수의 증가 폭은 크게 줄었지만 ‘아베노믹스’ 회의론이 부상하고 소비세 인상(5→8%)이 시행된 2014년부터 다시 증가세로 돌아섰다는 점이다. 과거 부유층의 전유물이던 해외 체류가 생계형으로 변하고 있다는 것을 보여준다.

상대적으로 낮은 비용으로 자녀에게 양질의 교육 기회를 주기 위해 이주를 결정하는 일본인도 늘고 있다. 싱가포르, 말레이시아 등에는 영미권 명문교의 분교가 있다. 일본 기업이 투자 방향을 중국에서 동남아로 선회하면서 현지의 일본인 채용 수요도 늘었다. 경직된 일본의 회사문화를 기피하는 젊은이들에게는 매력적인 선택이다.

이 같은 추세를 반영한 듯 최근 일본에서는 해외 이주 정보를 전문으로 제공하는 웹사이트가 인기를 끌고, 언론에서는 ‘이민하기 좋은 국가 베스트 10’ 같은 조사를 수시로 내놓는다. TV는 해외 이주 일본인을 이색 인물로 주목하는 대신, 동남아에서의 일본인 취업 사정이나 생활 물가 등을 소개하는 정보성 프로그램이 늘고 있다.

그러고 보면 최근 일본 사회는 풍요롭던 예전과는 다르게 스트레스가 만연한 분위기다. 난폭 운전, 무차별 폭행·살인 같은 분노형 범죄가 매일같이 뉴스를 장식한다. 경기가 좋아졌다고 실감하기는커녕 10월로 예정된 소비세 인상에 대한 푸념만 들려온다. ‘2020 도쿄올림픽’은 도통 분위기가 무르익지 않는다. 교통규제만 늘면서 시민들의 볼멘소리를 부르고 있다. 정치인들은 시선을 밖으로 돌려보려 하지만 지지층 결집은 마음먹은 대로 잘 풀리지 않는다.

보통 10년의 시차를 두고 일본의 사회현상이 재현된다는 게 한국의 통설로 여겨졌다. 어쩌면 ‘탈조선’만큼은 한국이 일본을 조금 더 앞섰던 건 아닐까. 어쨌거나, 세계로 먼저 떠난 일본인들을 흥미 본위로 다루던 TV쇼들은 요즘 통 인기가 없다.